성씨풍습문화

[진주 정씨] 상주 ‘조자룡 굴’과 충의공(忠毅公) 정기룡(鄭起龍)

『삼국지연의(三國志演義)』에서 필마단창(匹馬單槍)으로 조조의 대군을 휘젓고 다니면서 유비의 두 부인과 아들을 구출한 상남자. 홀로 수많은 적을 상대하면서 쓰던 병장기가 무뎌지면 적의 무기를 빼앗아 바꿔가며 싸울 정도로 출중했던 그의 무예 실력에서 유래한 속담이 바로 “조자룡 헌 창(헌 칼) 쓰듯 한다”이다.

우리에게 상산(常山) 조자룡(趙子龍)으로 더 익숙한 조운(趙雲, 미상~229)은 중국 삼국시대 촉한(蜀漢)의 명장(名將)으로, 자룡은 자(字)이다. 관우·장비·마초·황충과 더불어 ‘오호대장군(五虎大將軍)’의 반열에 올랐으며, 용기와 지략을 완벽하게 겸비한 용장(勇將)과 지장(智將)으로 평가받고 있다. 강직하면서도 온화하였으며, 청렴하고 자기 관리를 철저히 하여 백전노장으로 활약하면서도 천수를 누렸는데, 사천성(泗川城) 대읍현(大邑縣)의 금병산(錦屛山) 자락에 조자룡의 묘가 있다.

일반적으로 조자룡은 기주(冀州) 상산군(常山郡) 진정현(眞定縣)_현 하북성(河北省) 석가장시(石家莊市) 정정현(正定縣)에서 출생한 것으로 알려져 있는데, 중국이 아닌 우리나라에 그의 출생 설화가 전해지는 곳이 있다. 바로 경북 상주시 은척면 칠봉산(七峰山, 600m)이 그곳이다.

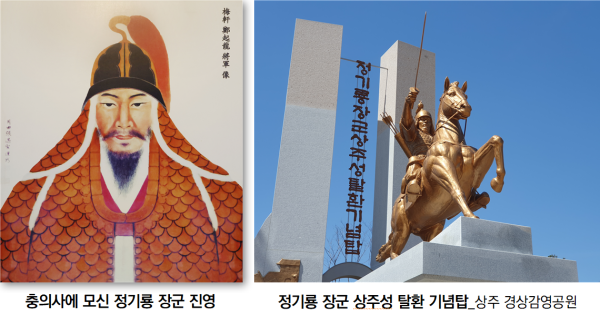

경상도 곤양현 금양면 중평리_현 경남 하동군 금남면 중평리에서 태어난 정기룡의 본래 이름은 ‘무수(茂壽)’였다. 20세에 상주로 옮겨 살았으며, 1586(선조19)년 25세에 별시 무과에 응시하러 한양에 갔을 당시에 선조가 종로(鐘路)에서 용이 일어나 하늘로 날아오르는 꿈을 꾼 뒤 종각에 내관을 보내어 마침 그곳에 있던 정무수를 데려오게 했는데, 이어 무과에 병과 4위로 급제하자 승천하는 용의 기세와 같다고 하여 친히 ‘기룡(起龍)’이란 이름을 하사했다고 한다.

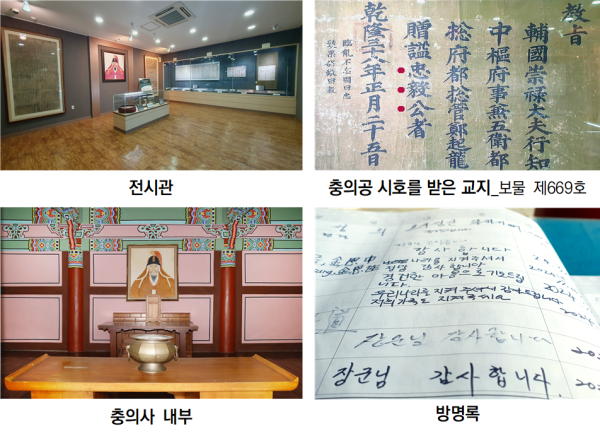

정기룡은 임진왜란 후 중요한 외관직을 두루 역임했으며, 통영에서 삼도수군통제사(三道水軍統制使)로 봉직하던 중에 1622(광해군14)년 61세에 병으로 생을 마감했다. 그의 유언에 따라 임진왜란 중에 판관(判官)과 목사(牧使)로 6년간 피 흘려 지킨 상주 땅의 어머니 묘소 아래에 묻혔다. 조자룡은 중국의 ‘상산(常山)’에서 나고, 조선의 조자룡은 ‘상산(商山)’에 잠들게 된 것이다. 사후 151년이 지난 1773(영조49)년에 ‘충의공(忠毅公)’의 시호(諡號)를 받고 추증되었다.

Comments

CS Center

토/일/공휴일 휴무

런치타임 : 12:30 ~ 13:30